音乐在积极心理学视角下的对个体产生的影响:

基于生理指标和表现水平的分析

作 者:林晓冉

指导教师:孙 沛(清华大学人文社科院心理系教授)

二〇二四年八月

The Impact of Music on Individuals from the Perspective of Positive Psychology:

An Analysis Based on Physiological Indicators and Performance Levels

by

Xiaoran Lin

Thesis Supervisor: Professor Sun Pei from the Department of Psychology, School of Humanities and Social Sciences, Tsinghua University.

August, 2024

本论文旨在探讨音乐作为一种积极干预手段,对普通人产生的积极影响,特别关注生理指标和表现水平两个方面。通过研究音乐治疗领域的相关文献,了解到音乐治疗已被公共卫生系统广泛采用,应用于医疗保健、精神卫生领域。在积极心理学的理论框架下,心理学家关注普通人的心理发展,特别是普通人身上所具备的积极心态、积极心理品质、积极人格特征等,引导人们去关注自身所具备的积极资源,挖掘自身潜在的积极品质和优势,从而激活自身的优势力量。因此,从积极心理学视角下,音乐干预也可以超越针对病患的音乐治疗,面对普通人产生积极影响,激活个体的优势能力。本文通过实验的方法研究普通人通过聆听带有积极情绪标签的歌单带来生理和表现水平的改变。研究结果表明,被试者聆听带有积极情绪的音乐不仅能够改善其一系列生理指标(心率、血压和呼吸频率),还能够提升其表现水平,实现了积极共鸣。

关键词:音乐干预;积极心理学;生理指标;表现水平;积极共鸣

Abstract

This thesis aims to explore the positive impact of music as a form of positive intervention on ordinary people, with a particular focus on two aspects: physiological indicators and performance levels. Through the study of relevant literature in the field of music therapy, it is understood that music therapy has been widely adopted by the public health system and applied in the fields of medical care and mental health. Within the theoretical framework of positive psychology, psychologists pay attention to the psychological development of ordinary people, especially the positive mentality, positive psychological qualities, and positive personality traits possessed by ordinary people. They guide people to focus on the positive resources they have, to explore their potential positive qualities and advantages, thereby activating their own strength of advantages. Therefore, from the perspective of positive psychology, music intervention can also transcend music therapy for patients and have a positive impact on ordinary people, activating the individual's advantageous abilities. This paper studies the changes in physiological and performance levels of ordinary people through an experimental method by listening to playlists with positive emotional labels. The research results show that the subjects who listened to music with positive emotions not only improved a series of physiological indicators (heart rate, blood pressure, and respiratory rate), but also enhanced their performance level, achieving positive resonance.

Key words: Music Intervention; Positive Psychology; Physiological Indicators; Performance Level; Positive Resonance

音乐作为一种强大的情感表达工具,自古以来就与人类的情感世界紧密相连。越来越多的医院以播放平静的音乐作为一种促进疗愈过程的手段(Almerud & Petersson, 2003)。音乐已被证明可以促进身体健康、降低疼痛水平,减少攻击性和敌意,增强自尊心和对他人更友善(Kou et al., 2024)。为什么音乐具有这种神奇的力量?从西方的古希腊哲人到中国的《黄帝内经》都在试图揭开这个千古之谜。近年来,西方音乐治疗学从生理学、神经认知学、社会学等方面探讨了音乐的治疗机制。中医理论从脏腑学说、阴阳学说、五行学说等方面探讨了音乐疗法对维持人体内部平衡、改善人体代谢的治疗机制。积极心理学的兴起为我们理解音乐如何影响个体的心理健康提供了新的视角。积极心理学强调个体的积极情绪、积极人格特质、积极的社会组织体系 (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000),而音乐干预则被视为一种有效的方式来促进这些积极心理状态的产生。

积极心理学专家芭芭拉.弗雷德里克森认为,感觉好是有益的(Fredrickson, 2003)。在她的《LOVE 2.0》一书中,弗雷德里克森谈到对爱的新理解是积极共鸣,即每一次我们与他人共同体验同样的愉悦情绪时都会经历爱的生理症状。由此推及,音乐也是产生积极共鸣的不可思议的源泉,个体在聆听带有某种愉悦情绪标签的音乐时,也会产生积极共鸣,并经历相关的生理症状。

为了验证音乐干预的积极共鸣,作者设计了一个音乐积极共鸣实验,以音乐为载体,整理特定歌曲成为歌单,并将这些歌曲激发的相关愉悦情感作为该歌单的情绪标签。通过每天聆听30分钟歌单,连续聆听14天,每7天记录一次实验数据,研究不同情绪标签的歌单给被试者带来的基于生理指标和表现水平的积极共鸣。

围本文围绕音乐治疗的起源、发展、分类、作用机制和应用范围,从积极心理学视角讨论音乐干预对普通人带来的积极作用,并通过音乐积极共鸣实验加以验证,最后提出通过适当的音乐干预策略提升个体身心健康的建议。文章分为以下6个部分:

第一章为绪论,主要介绍本文的研究背景、研究问题及目的。

第二章为研究的文献综述,介绍音乐治疗的起源、发展、分类、作用机制和应用范围,介绍积极积极心理学的起源、发展和应用。

第三章介绍音乐积极共鸣实验,包括前期准备、实验过程、实验设计图和数据收集。

第四章根据实验数据,分析被试者生理指标的变化、表现水平的改善情况,并对音乐干预的效果做出综合评估。

第五章讨论实验结果,解释音乐对被试者生理指标和表现水平影响,探讨音乐干预在积极心理学中的应用前景,分析本实验研究的局限性和未来研究方向。

第六章总结全文,得出结论。

音乐治疗学是一门新兴的,集音乐、医学和心理学为一体的边缘交叉学科,是一种使用音乐来促进身体、心理健康和社交能力的治疗方法,也是音乐的作用在传统的艺术欣赏和审美领域之外的应用和发展。美国著名音乐治疗学家、前美国音乐治疗协会主席坦普尔大学教授布鲁夏将音乐治疗定义为:音乐治疗是一个系统的干预过程,在这个过程中,治疗师运用各种形式的音乐体验以及在治疗过程中发展起来的作为治疗动力的治疗关系来帮助治疗对象达到积极健康的目的(Bruscia, 2014)。

音乐治疗的起源可以追溯到古希腊和古罗马时期,但作为现代医学实践始于20世纪初。第一次世界大战期间,音乐家们开始在医院使用音乐辅助治疗士兵的创伤后应激障碍。20世纪20年代,音乐疗法作为职业出现。1940年密西根州大学、堪萨斯大学、芝加哥音乐学院开设了大学的音乐治疗课程。1950年美国国家音乐治疗学会NAMT成立。1956年注册音乐治疗师认证体系RMT成立。20世纪70年代,音乐治疗在心理咨询领域广泛发展,应用于普通人群心理健康调整。1971年美国音乐治疗协会AAMT成立。1998年NAMT和AAMT两学会合并为美国音乐治疗协会AMTA。各专业协会、学会的建立,使音乐治疗专业系统发展的更加成熟。

随着时间的推移,作为一种可靠且低成本的治疗方法,音乐疗法的应用领域不断扩大,涉及到医疗保健、精神卫生及教育领域,被公共卫生系统广泛采用,同时也被鼓励在个人居家场景中使用(Agres et al., 2021)。

在治疗方式方面,音乐治疗分为被动性音乐疗法和主动性音乐疗法。被动性音乐疗法也称接受式音乐治疗、聆听式音乐治疗。主动性音乐疗法包括再创造式音乐治疗、即兴演奏式音乐治疗和创作式音乐治疗(Gao, 2011)。

被动性音乐疗法直接通过音乐刺激患者感知觉,促进情绪与生理唤醒发生变化。有研究指出,有意识地倾听能够使患者集中注意,放松身心,减缓焦虑(Grocke, 2016)。具体而言,在生理层面,专注聆听音乐可以影响患者心率、血压等焦虑相关的生理反应,使其平静或者兴奋。在心理层面,诱导治疗对象在专注聆听音乐的同时进行有意识或无意识地反思或者内省。

主动性音乐疗法要求首先建立治疗师和患者之间良好的人际关系,在此期间发现并解决患者情绪问题,让患者从中体验自我价值感和成就感。另外,主动性音乐疗法可以通过学习演奏乐器释压力,通过创造音乐来表达情感(Wheeler, 2015)。

中医学理论认为,人体调节失衡、紊乱等会导致身体不适与疾病的发生,音乐疗法有利于调节人体内部平衡,从而促进身心健康(Huang et al., 2024)。目前,关于音乐疗法的作用机制,基于中医理论的学说主要包括脏腑学说(Wang & Zhu, 2015)、阴阳学说(Li et al., 2022)、五行学说(Pan et al., 2022),但不论是哪种学说,均认为音乐疗法有助于维持人体内部平衡、改善人体代谢等。

生理学假说认为音乐疗法是通过影响个体生理指标,进而改善情绪状态。具体而言,音乐节奏可以影响交感神经系统,进而影响和改变个体心率、血压和呼吸等生理指标(Solanki et al., 2013)。放松音乐作为被广泛运用的音乐材料,对个体的生理基础有显著的调节作用。除此之外,研究表明接触音乐会导致个体内分泌(多巴胺、内啡肽等)的变化,以此提高音乐治疗精神障碍的效果(Speranza et al., 2022)。

认知神经学假说认为情绪调节是影响音乐疗法效果的关键因素,音乐可以调节大脑边缘结构的活动,这些结构跟情绪的产生、维持和调节密切相关(Koelsch et al., 2019)。音乐引起的愉悦体验与大脑奖赏回路密切相关,包括纹状体、腹侧被盖区、腹内侧前额叶等奖赏回路(Li et al., 2010)。

社会沟通假说认为,从社会沟通角度来看,音乐是一种沟通交流手段,特别在主动性音乐疗法中,可有效改善患者的沟通能力。美国音乐治疗之父Gaston指出:“音乐的力量和价值就在于它的非语言内涵。”选择性缄默症属于社交焦虑障碍的亚型,具体表现为在某些社交场合无法说话,而音乐疗法已成功应用于治疗此类精神障碍(Jones & Odell- Miller, 2023) 。对于社交焦虑障碍个体来说,非语言性质的音乐疗法似乎是改善其社交焦虑症状更有效的途径(Bodner et al., 2012)。

黄丽荣等对160例精神分裂症患者进行了不同的音乐干预,结果显示,音乐干预可以分散精神患者的注意力、改善患者的活动能力、调解情感反应、把各种病态行为引入正常轨道等。此外,音乐活动丰富了住院生活,同时促进了患者的大脑功能恢复(Huang et al., 2000)。

Metzger对参与心脏恢复的患者进行音乐干预后评估,发现音乐干预后患者的心率、血压恢复正常的时间缩短(Metzger,2004)。Byers等也报道音乐干预能够降低心率,降低心肌耗氧量,降低血压(Byers & Smyth, 1997)。

音乐对临终肿瘤患者生活质量是一种有用的治疗干预。Halstead等报道,他们通过对患者的需要、爱好、目标等细致评估后实施音乐干预,结果显示患者疼痛、焦虑、呕吐极大的减轻,增加了睡眠,同时患者更愿意表达自己的情感,改善了肿瘤患者生活质量(Halstead & Roscoe, 2002)。

Hayes等研究了自选音乐对结肠、食管、胃、十二肠镜检查的患者焦虑、恐惧的影响,听音乐组焦虑评分从36.7下降到32.3,而对照组焦虑评分从36.1下降到34.6,听音乐组与对照组焦虑评分出现显著性差异(Hayes et al., 2003)。

此外,音乐干预还在创伤后应激障碍(Ma et al., 2024)、脑卒中患者认知功能恢复(Zhang, 2023)、乳腺癌患者疼痛(Guo et al., 2023)、慢性阻塞性肺疾病(Xu et al., 2023)、阿尔茨海默病患者(Zhang et al., 2024)等应用取得良好效果。

积极心理学是旨在研究人的发展潜能以及美德等积极品质的一门科学 (Sheldon & King,2001)。积极心理学专注于研究人类积极情绪、积极特质和积极组织系统,它强调个体的优势和潜力,以及如何通过培养积极的心理状态来提高生活质量和幸福感(Gable & Haidt, 2005)。

20世纪60年代,亚伯拉罕.马斯洛提出了一种不同的方法来研究人类的本性。马斯洛说“如果我们只研究大众,人的天性和智能就会被低估,虽然非凡之人屈指可数,我们从这些更为优秀的人身上却能学到太多太多。研究平凡之人身上的非凡之处,那些瞬间的自我实现,我们也能学到太多太多,研究我们自己身上的非凡之处,问题不再是如何成为更加非凡的人,而是如何成为卓越的人。”这种方法将重点放在研究人类的非凡之处,而非人类的平均水平。他称此方法为生长锥统计学,一种革命性的研究方式,并在1954年出版的《动机与人格》中首次提到“积极心理学”这一概念(Xu, 2010)。

积极心理学鼻祖、社会学家亚伦.安东诺夫维斯基在1979年提出“健康起源”(Salutogenesis)(Antonovsky, 1979),着重于研究第二次世界大战后的高危人群中的的优秀个体,尝试找出健康成长的源头。这种研究方法类似于马斯洛的生长锥统计学。安东诺夫维斯基认为除了研究疾病的致病途径,还应该研究健康的基因模式,开启了社会问题研究的新范式,本质上也成为积极心理学的研究方法。

马丁.塞利格曼在1998年正式提倡了积极心理学。他指出,积极心理学的目标是促进心理学的转变,从只专注于与修复生活中最糟糕事情,转变为同时构建生活中最好的品质(Seligman ,2002)。塞利格曼强调积极心理学并不是要忽视那些不起作用的东西,而是用更为广阔的视野,着眼于整体,同时看到半满杯水中空杯的部分和装有水的部分。而玻璃杯中有水的部分,起作用的部分,在很大程度上被传统心理学忽视了。积极心理学的本质是关注什么是对个人、人际关系和组织有效的部分,如果我们想充分发挥个人、人际关系和组织的潜力,我们除了需要关注出现的问题,还需要关注积极的部分,关注正在发挥作用的部分(Seligman et al., 2005)。

芭芭拉·弗雷德里克森(Barbara Fredrickson)是一位著名的积极心理学家,她提出的构建扩展理论(Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions)是积极心理学中的一个重要理论。该理论认为,积极情绪能够扩展个体的思维和行为模式,从而构建更持久的个人资源(Fredrickson, 2001)。弗雷德里克森指出积极情绪在人体内流动是件非常重要的事。她认为人们应该努力培养自己的周围人的积极情绪,不只是将其作为最终目的,而且是随着时间的推移,把它作为实现心理成长以及改善身理和心理健康的一种手段。弗雷德里克森在其著作《积极情绪的力量》中明确了十大积极情绪,分别为:喜悦、感恩、宁静、兴趣、希望、自豪、娱乐、灵感、敬畏和爱。另外,弗雷德里克森在《LOVE 2.0》提出积极共鸣观点。积极共鸣指的是我们与他人的积极情绪进行连接的方式。爱无论大小,它皆来自我们以一种被称为“积极共鸣”(positivity resonance)的方式对积极状态的分享。弗雷德里克森认为每一次我们与他人共同体验同样的愉悦情绪时都会经历爱的生理体验,通过积极情绪的心理和生理体验,人们改变了自己。研究发现,个体处于积极情绪状态下时思维领域更广、注意力也更集中,同时记忆功能更强,个体在解决问题时体现出更强的灵活性和判断能力(Fredrickson, 2005)。

詹姆斯.帕维尔斯基是世界上提倡积极心理学教育的领军人物之一。詹姆斯.帕维尔斯基专注于干预疗法,他设计了一种被称为“积极组合”的干预方法 (Wang,2010)。积极组合是一种私人收藏,包括歌曲、诗歌、照片、艺术作品或任何其它与想要体验和加强的特定情绪相关的事物。基于弗雷德里克森提出的十大积极情绪,帕维尔斯基想让被干预者选择一种他生活中想要强化的一种特定的愉悦情感作为积极组合的标签。在选出想要强化的情绪后,花一些时间整理一些歌曲、诗歌、书籍、礼物、照片、视频等任何针对此人(而非其他人)来说能捕捉到这种感情的事物。然后将这些东西放在一个文件夹里,并可以轻松地访问。将这些积极因素组合在一起会带来很多好处,它本身就能产生所选择的感情。并且,当被干预者与积极组合互动并置身其中的时候,他将一次又一次地加强这种情感,拓宽与这种情感相关的神经通路,从而使得这种情感在他生活中更容易地接近和呈现。

(1)被试人员准备:

表3.1被试人员列表

|

被试人员 |

爸爸 |

妈妈 |

阿姨 |

弟弟 |

|

年龄 |

46岁 |

44岁 |

40岁 |

9岁 |

(2)歌单准备:

弗雷德里克森在其著作《积极情绪的力量》中明确了十大积极情绪,分别为:喜悦、感恩、宁静、兴趣、希望、自豪、娱乐、灵感、敬畏和爱。从这些情绪中选出2组:

第一组:喜悦、希望、自豪

第二组:感恩、宁静、敬畏

其中,爸爸选择第一组情绪,收集能激发喜悦、希望、自豪情绪的5首音乐,形成歌单A;

妈妈选择第二组情绪,收集能激发感恩、宁静、敬畏情绪的5首音乐,形成歌单B;

阿姨随机选择5首音乐,形成歌单C;

弟弟不制作歌单。

(3)歌单形成

表3.2歌单列表

|

歌单 |

歌名 |

歌曲简介 |

情绪标签 |

|

歌单A |

The Cup of Life |

1998年世界杯足球赛的官方主题曲。歌曲中的热情和活力能够激发听众的热情,让人感受到足球比赛的激情和快乐,表达了对足球的热爱和对胜利的渴望,传递了积极向上的精神。 |

喜悦 希望 自豪 |

|

We Will Rock You |

这首歌在1994年美国世界杯上被广泛使用,以其强有力的节奏和合唱部分,激发了无数人的激情。 |

||

|

Waka Waka (This Time for Africa) |

2010年南非世界杯的官方主题曲。歌词中包含了对非洲的赞美和对足球比赛的热爱,传递了团结和庆祝的信息。歌曲中的热情和活力,激发了听众的激情,让人感受到非洲大陆的独特魅力和足球比赛的热烈氛围。 |

||

|

The Time of Our Lives |

2006年德国世界杯主题曲。歌词表达了对生命和时间的珍惜,以及对足球比赛的热爱,传递了积极向上和珍惜当下的信息。歌曲中的深度情感触动听众的心灵,让人感受到生命的美好和足球比赛的激情。 |

||

|

We Are the Champions |

虽然并非世界杯主题曲,但在英国皇后乐队演唱的这首歌在2002年韩日世界杯上被广泛地与足球赛事联系起来,成为了代表足球精神的经典之作。 |

||

|

歌单B |

EI Condor Pasa |

班得瑞轻音乐《山鹰之歌》,来自专辑《寂静山林》。这首曲子以其静谧的旋律,为听者带来内心的平静和宁静。 |

感恩 宁静 敬畏 |

|

New Morning |

班得瑞轻音乐《清晨》,来自专辑《迷雾森林》。这首曲子像在静静注视披着清纱般的迷雾森林,宁静中带着对自然的敬畏。 |

||

|

One Day in Spring |

班得瑞轻音乐《春野》,来自专辑《春野》。这首曲子表现了春日野外的盎然生机,让人无限感恩大自然的伟大造化。 |

||

|

Moonglow |

班得瑞轻音乐《月光》,来自专辑《月光水岸》。这首曲子是一首充满浪漫和宁静氛围的曲子,让人联想到月光洒在平静湖面上的宁静时刻。 |

||

|

Earth Melody |

班得瑞轻音乐《大地的旋律》,来自专辑《春野》。这首曲子表了达对大自然的敬畏和感恩。 |

||

|

歌单C |

可能 |

酷狗音乐随机推荐第一首 |

没有明确的情绪界定 |

|

左手指月 |

酷狗音乐随机推荐第二首 |

||

|

追梦人 |

酷狗音乐随机推荐第三首 |

||

|

峨眉金顶 |

酷狗音乐随机推荐第四首 |

||

|

云宫讯音 |

酷狗音乐随机推荐第五首 |

(4)试验仪器准备

表3.3实验仪器准备表

|

序号 |

仪器名称 |

数量 |

用途 |

|

1 |

血压仪 |

1个 |

测量血压 |

|

2 |

脉搏测量仪 |

1个 |

测量心率 |

|

3 |

秒表 |

1个 |

测量呼吸频率 |

|

4 |

崭新1元人民币 |

18000张 |

测量表现水平 |

|

5 |

点钞机 |

1台 |

点钞 |

|

6 |

橡皮筋 |

若干 |

捆绑纸币 |

|

7 |

标签纸 |

若干 |

做记录 |

|

8 |

纸笔 |

若干 |

做记录 |

(1)对所有被试人员,测量并记录其心率、呼吸频率、血压数据。随机给被试提供3份90-100张崭新一元纸币、3份190-200张崭新一元纸币、3份290-300张崭新一元纸币,请被试分别清点纸币数量,在标签纸上记录被试报告的数值。用橡皮筋捆绑好每份纸币,并贴上相应的标签纸。试验后用点钞机复核数量。

(2)请爸爸在松弛、安静、安全的环境里听歌单A的音乐。每天听30分钟,连续听14天。每7天测量一次心率、呼吸频率、血压数据,重复一次上述数钱实验。

(3)请妈妈在松弛、安静、安全的环境里听歌单B的音乐。每天听30分钟,连续听14天。每7天测量一次心率、呼吸频率、血压数据,重复一次上述数钱实验。

(4)请阿姨在松弛、安静、安全的环境里听歌单C的音乐。每天听30分钟,连续听14天。每7天测量一次心率、呼吸频率、血压数据,重复一次上述数钱实验。

(5)弟弟在此阶段全程不听歌,仅参与3次心率、呼吸频率、血压测量和数钱实验。

(1)两周后,再次对所有被试人员,测量并记录其心率、呼吸频率、血压数据。随机给被试提供3份90-100张崭新一元纸币、3份190-200张崭新一元纸币、3份290-300张崭新一元纸币,请被试分别清点纸币数量,在标签纸上记录被试报告的数值。用橡皮筋捆绑好每份纸币,并贴上相应的标签纸。试验后用点钞机复核数量。

(2)请弟弟在松弛、安静、安全的环境里听歌单A的音乐。每天听30分钟,连续听14天。每7天测量一次心率、呼吸频率、血压数据,重复一次上述数钱实验。

(3)请阿姨在松弛、安静、安全的环境里听歌单B的音乐。每天听30分钟,连续听14天。每7天测量一次心率、呼吸频率、血压数据,重复一次上述数钱实验。

(4)请妈妈在松弛、安静、安全的环境里听歌单C的音乐。每天听30分钟,连续听14天。每7天测量一次心率、呼吸频率、血压数据,重复一次上述数钱实验。

(5)爸爸在此阶段全程不听歌,仅参与3次心率、呼吸频率、血压测量和数钱实验。

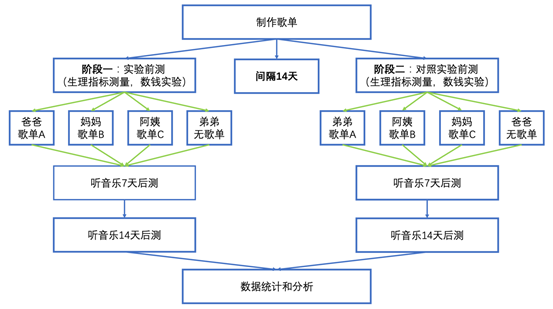

图3.1实验设计图

(1)阶段一(实验阶段)生理指标数据收集表

表3.4阶段一(实验阶段)生理指标数据收集表

|

被试人员 |

时间点 |

心率 |

血压 |

呼吸频率 |

|

爸爸(歌单A) |

第1天听歌前 |

65 |

120/77 |

15 |

|

第7天听歌后 |

63 |

114/74 |

13 |

|

|

第14天听歌后 |

62 |

111/71 |

13 |

|

|

妈妈(歌单B) |

第1天听歌前 |

76 |

124/86 |

19 |

|

第7天听歌后 |

70 |

119/81 |

16 |

|

|

第14天听歌后 |

69 |

107/77 |

14 |

|

|

阿姨(歌单C) |

第1天听歌前 |

75 |

88/64 |

13 |

|

第7天听歌后 |

73 |

86/60 |

12 |

|

|

第14天听歌后 |

71 |

85/60 |

12 |

|

|

弟弟(无歌单) |

第1天 |

93 |

75/55 |

18 |

|

第7天 |

92 |

74/53 |

17 |

|

|

第14天 |

93 |

75/54 |

18 |

(2)阶段一(实验阶段)表现水平数据收集表

表3.5阶段一(实验阶段)表现水平数据收集表

|

被试 |

时间点 |

数据记录 |

90-100张范围 |

190-200张范围 |

290-300张范围 |

||||||

|

第1次 |

第2次 |

第3次 |

第1次 |

第2次 |

第3次 |

第1次 |

第2次 |

第3次 |

|||

|

爸爸-歌单A |

第1天听歌前 |

报告值 |

97 |

91 |

99 |

189 |

196 |

194 |

296 |

286 |

297 |

|

真实值 |

98 |

92 |

99 |

194 |

199 |

196 |

296 |

290 |

299 |

||

|

第7天听歌后 |

报告值 |

97 |

94 |

92 |

193 |

192 |

195 |

294 |

293 |

299 |

|

|

真实值 |

97 |

95 |

92 |

194 |

193 |

197 |

295 |

293 |

299 |

||

|

第14天听歌后 |

报告值 |

94 |

93 |

95 |

192 |

195 |

193 |

298 |

296 |

294 |

|

|

真实值 |

94 |

93 |

95 |

193 |

195 |

193 |

298 |

296 |

295 |

||

|

妈妈-歌单B |

第1天听歌前 |

报告值 |

94 |

97 |

91 |

193 |

199 |

193 |

295 |

296 |

300 |

|

真实值 |

93 |

97 |

91 |

192 |

196 |

193 |

295 |

296 |

300 |

||

|

第7天听歌后 |

报告值 |

96 |

98 |

90 |

194 |

199 |

196 |

293 |

295 |

290 |

|

|

真实值 |

96 |

98 |

90 |

195 |

198 |

196 |

293 |

295 |

290 |

||

|

第14天听歌后 |

报告值 |

96 |

95 |

95 |

195 |

190 |

199 |

296 |

290 |

299 |

|

|

真实值 |

96 |

95 |

95 |

196 |

190 |

199 |

296 |

290 |

299 |

||

|

阿姨-歌单C |

第1天听歌前 |

报告值 |

95 |

97 |

91 |

190 |

197 |

191 |

296 |

291 |

299 |

|

真实值 |

95 |

99 |

91 |

195 |

197 |

192 |

296 |

297 |

294 |

||

|

第7天听歌后 |

报告值 |

93 |

98 |

94 |

192 |

197 |

195 |

292 |

295 |

295 |

|

|

真实值 |

93 |

98 |

94 |

192 |

198 |

195 |

295 |

295 |

296 |

||

|

第14天听歌后 |

报告值 |

99 |

95 |

90 |

196 |

198 |

190 |

296 |

300 |

290 |

|

|

真实值 |

99 |

95 |

90 |

196 |

198 |

190 |

296 |

299 |

291 |

||

|

弟弟-无歌单 |

第1天 |

报告值 |

97 |

92 |

87 |

199 |

185 |

189 |

283 |

300 |

297 |

|

真实值 |

97 |

99 |

90 |

194 |

193 |

195 |

295 |

290 |

293 |

||

|

第7天 |

报告值 |

95 |

99 |

93 |

196 |

187 |

189 |

275 |

283 |

287 |

|

|

真实值 |

95 |

99 |

97 |

190 |

200 |

195 |

292 |

295 |

300 |

||

|

第14天 |

报告值 |

95 |

98 |

91 |

193 |

198 |

190 |

291 |

286 |

289 |

|

|

真实值 |

95 |

99 |

91 |

200 |

190 |

197 |

300 |

292 |

297 |

||

(1)阶段二(对照实验阶段)生理指标数据收集表

表3.6阶段二(对照实验阶段)生理指标数据收集表

|

被试人员 |

时间点 |

心率 |

血压 |

呼吸频率 |

|

弟弟(歌单A) |

第1天听歌前 |

93 |

75/55 |

17 |

|

第7天听歌后 |

96 |

80/59 |

21 |

|

|

第14天听歌后 |

97 |

82/60 |

22 |

|

|

阿姨(歌单B) |

第1天听歌前 |

75 |

87/62 |

13 |

|

第7天听歌后 |

70 |

80/54 |

9 |

|

|

第14天听歌后 |

68 |

79/50 |

8 |

|

|

妈妈(歌单C) |

第1天听歌前 |

75 |

122/82 |

18 |

|

第7天听歌后 |

73 |

120/81 |

16 |

|

|

第14天听歌后 |

73 |

120/79 |

16 |

|

|

爸爸(无歌单) |

第1天 |

64 |

123/79 |

15 |

|

第7天 |

66 |

126/84 |

17 |

|

|

第14天 |

65 |

122/80 |

16 |

(2)阶段二(对照实验阶段)表现水平数据收集表

表3.7阶段二(对照实验阶段)表现水平数据收集表

|

被试 |

时间点 |

数据记录 |

90-100张范围 |

190-200张范围 |

290-300张范围 |

||||||

|

第1次 |

第2次 |

第3次 |

第1次 |

第2次 |

第3次 |

第1次 |

第2次 |

第3次 |

|||

|

弟弟-歌单A |

第1天听歌前 |

报告值 |

93 |

93 |

90 |

183 |

197 |

193 |

289 |

290 |

298 |

|

真实值 |

93 |

100 |

90 |

197 |

190 |

200 |

296 |

297 |

292 |

||

|

第7天听歌后 |

报告值 |

95 |

99 |

97 |

193 |

200 |

190 |

296 |

290 |

297 |

|

|

真实值 |

95 |

99 |

97 |

196 |

200 |

195 |

292 |

295 |

300 |

||

|

第14天听歌后 |

报告值 |

92 |

97 |

90 |

199 |

191 |

195 |

291 |

290 |

297 |

|

|

真实值 |

92 |

97 |

90 |

199 |

193 |

192 |

299 |

294 |

295 |

||

|

阿姨-歌单B |

第1天听歌前 |

报告值 |

97 |

92 |

90 |

195 |

198 |

190 |

293 |

299 |

296 |

|

真实值 |

99 |

92 |

90 |

195 |

198 |

190 |

293 |

299 |

296 |

||

|

第7天听歌后 |

报告值 |

93 |

90 |

97 |

190 |

199 |

194 |

299 |

293 |

295 |

|

|

真实值 |

93 |

90 |

97 |

190 |

199 |

194 |

299 |

293 |

295 |

||

|

第14天听歌后 |

报告值 |

98 |

92 |

90 |

193 |

199 |

193 |

298 |

295 |

291 |

|

|

真实值 |

98 |

92 |

90 |

193 |

199 |

193 |

298 |

295 |

291 |

||

|

妈妈-歌单C |

第1天听歌前 |

报告值 |

90 |

93 |

99 |

190 |

195 |

194 |

297 |

290 |

295 |

|

真实值 |

90 |

93 |

99 |

190 |

195 |

194 |

298 |

290 |

295 |

||

|

第7天听歌后 |

报告值 |

97 |

94 |

91 |

195 |

198 |

195 |

290 |

295 |

290 |

|

|

真实值 |

97 |

94 |

91 |

195 |

198 |

195 |

290 |

293 |

295 |

||

|

第14天听歌后 |

报告值 |

93 |

91 |

99 |

198 |

192 |

198 |

295 |

290 |

295 |

|

|

真实值 |

93 |

91 |

99 |

198 |

192 |

198 |

295 |

290 |

299 |

||

|

爸爸-无歌单 |

第1天 |

报告值 |

95 |

95 |

99 |

198 |

190 |

199 |

290 |

287 |

296 |

|

真实值 |

97 |

96 |

99 |

199 |

192 |

200 |

290 |

291 |

298 |

||

|

第7天 |

报告值 |

96 |

90 |

93 |

187 |

190 |

194 |

290 |

293 |

286 |

|

|

真实值 |

96 |

92 |

93 |

196 |

199 |

200 |

298 |

299 |

295 |

||

|

第14天 |

报告值 |

98 |

90 |

100 |

190 |

189 |

184 |

290 |

286 |

282 |

|

|

真实值 |

98 |

90 |

100 |

194 |

196 |

193 |

298 |

294 |

290 |

||

第4章 实验结果

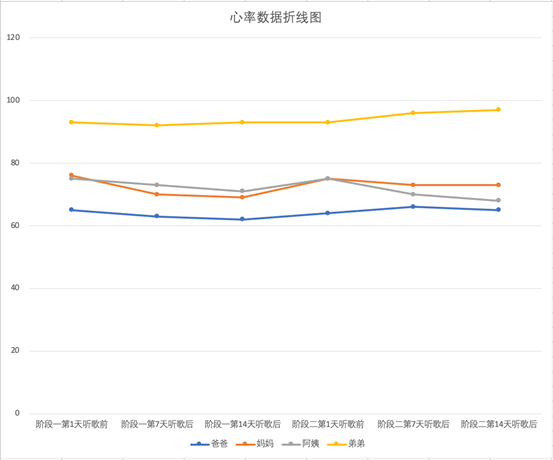

根据表3.4和3.6数据统计,得出被试人员在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)心率数据折线图,如图4.1所示:

图4.1被试人员心率数据折线图

(1)在阶段一(实验阶段):随着听歌天数的增加,爸爸(歌单A)、妈妈(歌单B)、阿姨(歌单C)心率均下降,其中妈妈心率下降最为显著。弟弟(无歌单)心率基本无变化。

(2)在阶段二(对照实验阶段):间隔14天后,所有被试人员的心率基本恢复到实验前水平。阶段二的对照实验开始后,随着听歌天数的增加,弟弟(歌单A)的心率有所增加。阿姨(歌单B)、妈妈(歌单C)心率有所下降,其中阿姨心率下降较为明显。爸爸(无歌单)心率基本无变化。

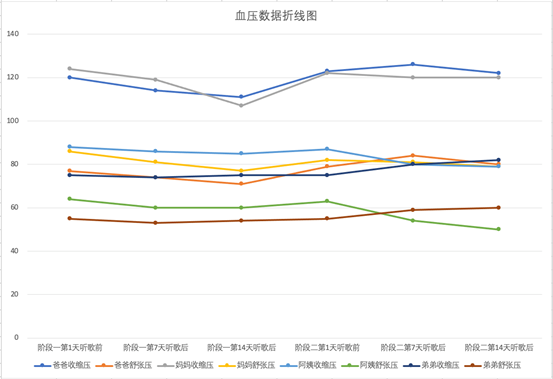

根据表3.4和3.6数据统计,得出被试人员在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)血压数据折线图,如图4.2所示:

图4.2被试人员血压数据折线图

(1)在阶段一(实验阶段):随着听歌天数的增加,爸爸(歌单A)、妈妈(歌单B)、阿姨(歌单C) 的血压(收缩压和舒张压)均有所下降,其中妈妈血压下降最为显著。弟弟(无歌单)血压基本无变化。

(2)在阶段二(对照实验阶段):间隔14天后,所有被试人员的血压基本恢复到实验前水平。阶段二的对照实验开始后,随着听歌天数的增加,弟弟(歌单A)的血压数据有所增加。阿姨(歌单B)、妈妈(歌单C)血压有所下降,其中阿姨血压下降较为明显。爸爸(无歌单)血压基本无变化。

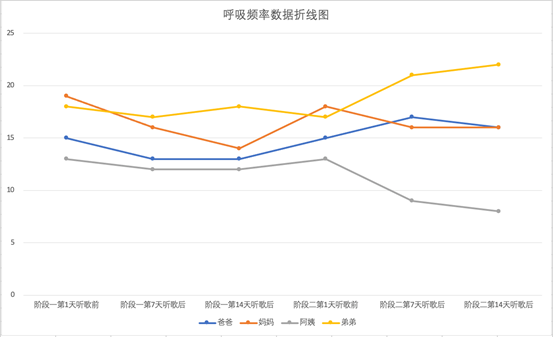

根据表3.4和3.6数据统计,得出被试人员在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)呼吸频率数据折线图,如图4.3所示:

图4.3被试人员呼吸频率数据折线图

(1)在阶段一(实验阶段):随着听歌天数的增加,爸爸(歌单A)、妈妈(歌单B)、阿姨(歌单C) 呼吸频率均有所下降,其中妈妈下降的较为明显。弟弟(无歌单)呼吸频率基本无变化。

(2)在阶段二(对照实验阶段):间隔14天后,所有被试人员的呼吸频率基本恢复到实验前水平。阶段二的对照实验开始后,随着听歌天数的增加,弟弟(歌单A)的呼吸频率有所上升。阿姨(歌单B)、妈妈(歌单C)呼吸频率有所下降,其中阿姨下降较为明显。爸爸(无歌单)呼吸频率无明显变化。

根据表3.5和3.7数据统计,计算被试人员在数钱实验中的正确率,见表4.1。

表4.1被试人员数钱实验正确率统计表

|

被试人员 |

阶段一(实验阶段)数据 |

阶段二(对照实验阶段)数据 |

||||||

|

时间点 |

总次数 |

正确次数 |

正确率 |

时间点 |

总次数 |

正确次数 |

正确率 |

|

|

爸爸 |

第1天听歌前 |

9 |

2 |

22.2% |

第1天 |

9 |

2 |

22.2% |

|

第7天听歌后 |

9 |

4 |

44.4% |

第7天 |

9 |

2 |

22.2% |

|

|

第14天听歌后 |

9 |

7 |

77.8% |

第14天 |

9 |

3 |

33.3% |

|

|

妈妈 |

第1天听歌前 |

9 |

7 |

77.8% |

第1天听歌前 |

9 |

8 |

88.9% |

|

第7天听歌后 |

9 |

7 |

77.8% |

第7天听歌后 |

9 |

8 |

88.9% |

|

|

第14天听歌后 |

9 |

8 |

88.9% |

第14天听歌后 |

9 |

9 |

100% |

|

|

阿姨 |

第1天听歌前 |

9 |

4 |

44.4% |

第1天听歌前 |

9 |

8 |

88.9% |

|

第7天听歌后 |

9 |

6 |

66.7% |

第7天听歌后 |

9 |

9 |

100% |

|

|

第14天听歌后 |

9 |

7 |

77.8% |

第14天听歌后 |

9 |

9 |

100% |

|

|

弟弟 |

第1天 |

9 |

1 |

11.1% |

第1天听歌前 |

9 |

2 |

22.2% |

|

第7天 |

9 |

2 |

22.2% |

第7天听歌后 |

9 |

3 |

33.3% |

|

|

第14天 |

9 |

2 |

22.2% |

第14天听歌后 |

9 |

4 |

44.4% |

|

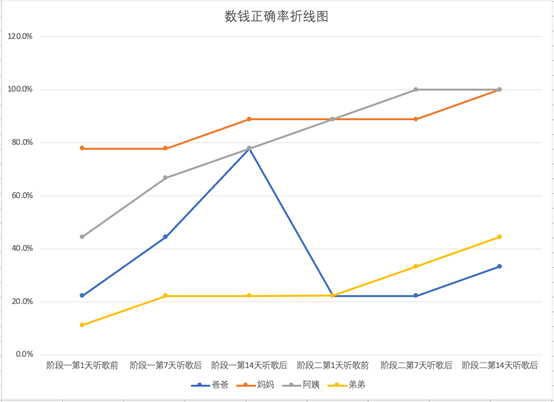

根据表4.1数据,得出被试人员在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)表现水平折线图,如图4.4所示:

图4.4被试人员数钱实验正确率折线图

(1)在阶段一(实验阶段):随着听歌天数的增加,爸爸(歌单A)的数钱正确率明显增高。妈妈(歌单B)、阿姨(歌单C) 数钱正确率有所增高。弟弟(无歌单)的正确率稍微增高。

(2)在阶段二(对照实验阶段):间隔14天后,爸爸的数钱正确率恢复到实验前水平。妈妈、阿姨和弟弟的数钱正确率保持在阶段一试验后的水平。阶段二的对照实验开始后,随着听歌天数的增加,弟弟(歌单A)、阿姨(歌单B)、妈妈(歌单C)、爸爸(无歌单)的数钱正确率均有所上升。其中弟弟(歌单A)的数钱正确率上升最为明显。关于弟弟(歌单A),除了正确率提升明显之外,数错钱的误差范围变小。在阶段一(实验阶段),弟弟(无歌单)数错钱的误差值普遍大于5。在阶段二(对照试验阶段),弟弟(歌单A)数错钱的误差值普遍小于5。

阶段一(实验阶段)结果表明,标签为“喜悦、希望、自豪”情绪标签的歌单A,给爸爸带来心率、血压、呼吸频率的轻微降低。同时带来非常显著的数钱正确率提高,表明其表现水平明显提升。

标签为“感恩、宁静、敬畏”情绪标签的歌单B,给妈妈的心率、血压和呼吸频率带来的降低效果,其中血压和呼吸频率明显下降。但是在表现水平方面,即数钱正确率没有明显变化。

没有明确情绪标签的歌单C,给阿姨的心率、血压、呼吸频率照成轻微下降;在表现水平,即数钱正确率方面带来一定程度的提升。

此阶段没有听歌的弟弟,在心率、血压、呼吸频率照方面没有什么变化;在表现水平,即数钱正确率方面有轻微提升。

阶段二(对照实验阶段)结果表明,标签为“喜悦、希望、自豪”情绪标签的歌单A,给弟弟带来心率、血压、呼吸频率的轻微增高。同时带来明显的数钱正确率提高,不仅如此,弟弟在数错钱的时候,误差明显减小。表明其表现水平明显提升。

标签为“感恩、宁静、敬畏”情绪标签的歌单B,给阿姨的心率、血压带来的降低效果,尤其是呼吸频率明显下降。在表现水平,即数钱正确率上也发生了明显提升。

没有明确情绪标签的歌单C,给妈妈的心率、血压、呼吸频率照成轻微下降;在表现水平,即数钱正确率方面带来一定程度的提升。

此阶段没有听歌的爸爸,在心率、血压、呼吸频率照方面没有什么变化;在表现水平,即数钱正确率方面也有轻微提升。

根据表3.4、表3.6和表4.1实验数据,得出阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)效果比较表,见表4.2。

表4.2阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)效果比较表

|

歌单名称 |

歌单A |

歌单B |

歌单C |

无歌单 |

|

|

歌曲名称 |

The Cup of Life、 We Will Rock You、 Waka Waka (This Time for Africa)、 The Time of Our Lives、 We Are the Champions |

EI Condor Pasa、 New Morning、 One Day in Spring、 Moonglow、 Earth Melody |

可能、 左手指月、 追梦人、 峨眉金顶、 云宫讯音 |

无 |

|

|

歌单情绪标签 |

喜悦、希望、自豪 |

感恩、宁静、敬畏 |

没有明确的情绪界定 |

无 |

|

|

阶段一(实验阶段) |

被试人 |

爸爸 |

妈妈 |

阿姨 |

弟弟 |

|

生理水平 |

心率、血压、呼吸频率均下降 |

心率下降,血压、呼吸频率明显下降 |

心率、血压、呼吸频率均下降 |

心率、血压、呼吸频率均无明显变化 |

|

|

表现水平 |

显著增高 |

稍微增高 |

增高 |

稍微增高 |

|

|

阶段二(对照试验阶段) |

被试人 |

弟弟 |

阿姨 |

妈妈 |

爸爸 |

|

生理水平 |

心率、血压、呼吸频率均上升 |

心率、血压下降,呼吸频率明显下降 |

心率、血压、呼吸频率均下降 |

心率、血压、呼吸频率均无明显变化 |

|

|

表现水平 |

增高(表现在正确率和出错时误差范围显著减小两方面) |

增高 |

稍微增高 |

稍微增高 |

|

根据阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)效果比较表可以看出:

(1)标签为“喜悦、希望、自豪”情绪标签的歌单A,给爸爸带来心率、血压、呼吸频率的降低,但是给弟弟带来心率、血压、呼吸频率的轻微增高。歌单A同时带爸爸和弟弟带来表现水平明显提升,爸爸在数钱正确率上得到显著提高;弟弟不仅在正确率上得到提高,在出错时误差范围显著减小。表现为:在阶段一(实验阶段),弟弟(无歌单)数错钱的误差值普遍大于5;在阶段二(对照试验阶段),弟弟(歌单A)数错钱的误差值普遍小于5。

(2)标签为“感恩、宁静、敬畏”情绪标签的歌单B,给妈妈和阿姨的心率、血压和呼吸频率带来的降低效果,并且两者的呼吸频率都得到明显下降。在表现水平,即数钱正确率上也发生了提升。

(3)没有明确情绪标签的歌单C,给阿姨和妈妈的心率、血压、呼吸频率照成轻微下降;在表现水平,即数钱正确率方面带来不同程度的提升。

(4)阶段一(实验阶段)里不听歌的弟弟和阶段二(对照实验阶段)不听歌的爸爸,在心率、血压、呼吸频率照方面没有什么变化;在表现水平,即数钱正确率方面也有轻微提升。

第5章 讨论

本实验中,在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照试验阶段),所有被试在进行3数钱实验过程中,正确率均有所增加。尤其是在阶段一(实验阶段)中不听歌的弟弟和阶段二(对照实验阶段)中不听歌的爸爸,也发生了正确率的提升。考虑到个体在重复进行某项任务或实验的过程中,由于经验的积累而逐渐提高的效率和表现导致的“学习效应”,在讨论音乐对被试的干预效果时,需首先剔除学习效应带来的效果。

(1)被试人员-爸爸

根据表3.4、表3.6和表4.1实验数据,得出被试人员-爸爸在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)的效果比较表,见表5.1。

表5.1被试人员-爸爸在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)的效果比较表

|

阶段 |

歌单 |

情绪标签 |

生理指标 |

表现水平(数钱正确率) |

||||

|

心率 |

血压 |

呼吸频率 |

试前 |

7天后 |

14天后 |

|||

|

阶段一(实验阶段) |

歌单A |

喜悦、希望、自豪 |

降低 |

降低 |

降低 |

22.2% |

44.4% |

77.8% |

|

阶段二 (对照试验阶段) |

无歌单 |

无 |

基本无变化 |

基本无变化 |

基本无变化 |

22.2% |

22.2% |

33.3% |

被试人员-爸爸,在阶段一(实验阶段)听了情绪标签为“喜悦、希望、自豪”的“歌单A”7天和14天后,生理指标表现得更为健康,数钱正确率从试前的22.2%上升为44.4%和77.8%。观察到爸爸在阶段二(对照实验阶段)没有听歌的生理指标数据基本无变化、数钱正确率从试前的22.2%变为22.2%和33.3%。由此可推断爸爸在阶段二(对照实验阶段)通过学习效应获得的表现水平提升为11.1%。因此,爸爸在阶段一(实验阶段)排除“学习效应”带来的11.1%提升效果后,爸爸因为聆听14天歌单A带来44.5%的数钱正确率提升和生理指标的更健康表现。

到观察“歌单A”的5首歌曲,均跟足球赛世界杯有关,这些音乐表达了强烈的希望成功、相信自己、为球队自豪以及成功后的极度喜悦之情。意味着爸爸再阶段一(实验阶段)里每天都拥有30分钟的时间听这些歌曲的同时,切身感受希望成功、相信自己、为自己自豪以及成功后的喜悦之情。根据芭芭拉·弗雷德里克森的积极共鸣理论,实验人员爸爸)在体验这些积极情绪的同时,在生理和心理上产生了共鸣(共振),一定程度上表现出了更加健康生理指标,和非常明显的表现水平提高。

(2)被试人员-妈妈

根据表3.4、表3.6和表4.1实验数据,得出被试人员-妈妈在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)的效果比较表,见表5.2。

表5.2被试人员-妈妈在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)的效果比较表

|

阶段 |

歌单 |

情绪标签 |

生理指标 |

表现水平(数钱正确率) |

||||

|

心率 |

血压 |

呼吸频率 |

试前 |

7天后 |

14天后 |

|||

|

阶段一(实验阶段) |

歌单B |

感恩、宁静、敬畏 |

降低 |

明显降低 |

明显降低 |

77.8% |

77.8% |

88.9% |

|

阶段二 (对照试验阶段) |

歌单C |

没有明确的情绪界定 |

轻微降低 |

轻微降低 |

轻微降低 |

88.9% |

88.9% |

100% |

被试人员-妈妈,在阶段一(实验阶段)听了情绪标签为“感恩、宁静、敬畏”的歌单B7天和14天后,生理指标表现得更为健康,血压和呼吸频率降低明显;数钱正确率从略有提高。观察到妈妈在阶段二(对照实验阶段)聆听没有明确情绪界定的歌单C7天和14天后,也获得生理指标的改善,但是各项指标的改善程度均不如阶段一(实验阶段)。妈妈在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照试验阶段)的表现水平均提高了11.1%。从上文中可知爸爸的学习效应为其数钱正确率带来11.1%的提高,因此,此处妈妈的表现水平提升了11.1%的情况,无法判断是音乐干预效果还是学习效应带来的效果。

观察歌单B的5首歌曲,《山鹰之歌》、《清晨》、《春野》、《月光》、《大地的旋律》均来自班得瑞的轻音乐专辑。这几首曲子都是静谧、宁静的旋律,既让人对自然和生命产生敬畏,又让人感恩造物主的恩赐,让我们在敬畏和感恩中获得宁静。这同样意味着妈妈在阶段一(实验阶段)每天都拥有30分钟的时间听这些歌曲的同时,切身体验对宇宙的敬畏、对自然的感恩和自我内省之后的宁静等情绪。同样,根据芭芭拉·弗雷德里克森的积极共鸣理论,妈妈在体验这些积极情绪的同时,经历了相关情绪的生理症状,数据显示其健康生理指标不仅较之实验前得到明显改善,且改善程度大于妈妈在阶段二(对照实验阶段)通过聆听没有明确情绪界定的音乐带来的生理指标的改善。

(3)被试人员-阿姨

根据表3.4、表3.6和表4.1实验数据,得出被试人员-阿姨在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)的效果比较表,见表5.3。

表5.3被试人员-阿姨在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)的效果比较表

|

阶段 |

歌单 |

情绪标签 |

生理指标 |

表现水平(数钱正确率) |

||||

|

心率 |

血压 |

呼吸频率 |

试前 |

7天后 |

14天后 |

|||

|

阶段一(实验阶段) |

歌单C |

没有明确的情绪界定 |

轻微降低 |

轻微降低 |

轻微降低 |

44.4% |

66.7% |

77.8% |

|

阶段二 (对照试验阶段) |

歌单B |

感恩、宁静、敬畏 |

降低 |

降低 |

显著降低 |

88.9% |

100% |

100% |

被试人员-阿姨,在阶段一(实验阶段)听的歌单虽然没有明确的情绪标签,但听歌7天和14天后,其生理指标均有所改善。此阶段阿姨的数钱正确率从44.4%上升为66.7%和77.8%。从上文中可知爸爸的学习效应为其数钱正确率带来11.1%的提高,因此,此处阿姨的表现水平提升了33.4%的情况,剔除学习效应后,依然存在22.3%的数钱正确率提高,可以判断为是音乐干预带来的效果。

阿姨在阶段二(对照实验阶段)聆听了情绪标签为“感恩、宁静、敬畏”的歌单B7天和14天后,生理指标表现得更为健康,尤其是吸频率降低明显。对比阶段一的实验数据来看,具有“感恩、宁静、敬畏”情绪标签的歌单B的5首歌曲,其静谧、宁静的旋律、让人对自然和生命产生敬畏感、让人对造物主产生的感恩之心,让阿姨在体验这些积极情绪的同时,经历了相关情绪的生理症状,数据显示其健康生理指标不仅较之实验前得到明显改善,且改善程度大于阿姨在阶段1(实验阶段)通过聆听没有明确情绪界定的音乐带来的生理指标的改善。此阶段阿姨的数钱正确率从88.9%提升为100%和100%,整体上升了11.1%。同样,从上文中可知爸爸的学习效应为其数钱正确率带来11.1%的提高。因此,此处阿姨的表现水平提升了11.1%的情况,无法判断是音乐干预效果还是学习效应带来的效果。

(4)被试人员-弟弟

根据表3.4、表3.6和表4.1实验数据,得出被试人员-弟弟在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)的效果比较表,见表5.4。

表5.4被试人员-弟弟在阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)的效果比较表

|

阶段 |

歌单 |

情绪标签 |

生理指标 |

表现水平(数钱正确率) |

||||

|

心率 |

血压 |

呼吸频率 |

试前 |

7天后 |

14天后 |

|||

|

阶段一(实验阶段) |

无歌单 |

无 |

基本无变化 |

基本无变化 |

基本无变化 |

11.1% |

22.2% |

22.2% |

|

阶段二 (对照试验阶段) |

歌单A |

喜悦、希望、自豪 |

升高 |

升高 |

升高 |

22.2% |

33.3% |

44.4% |

被试人员-弟弟,在阶段一(实验阶段)没有听歌的生理指标数据基本无变化、数钱正确率从试前的22.2%变为22.2%和33.3%。由此可推断弟弟在阶段一(实验阶段)通过学习效应获得的表现水平提升为11.1%。

在阶段二(对照实验阶段),弟弟听了情绪标签为“喜悦、希望、自豪”的歌单A7天和14天后,生理指标表现得更为健康,数钱正确率从试前的22.2%上升为33.3%和44.4%。因此,在阶段二(对照实验阶段)排除“学习效应”带来的11.1%提升效果后,弟弟因为聆听14天歌单A带来11.1%的数钱正确率提升和生理指标的更健康表现。

比较弟弟未听歌和听歌后的数钱数据发现,弟弟除了在数钱争取率上有所提升外,在数错钱时的误差值也发生了明显的变化。根据表3.5和表3.7得出被试人员-弟弟在未听歌和听歌后数错钱时的误差统计表,见表5.5。

表5.5被试人员-弟弟在未听歌和听歌后数错钱时的误差统计表

|

未听歌时 |

听歌后 |

||||||||

|

数据来源 |

弟弟数错钱次数 |

报告值 |

真实值 |

误差值 |

数据来源 |

弟弟数错钱次数 |

报告值 |

真实值 |

误差值 |

|

阶段一(实验阶段) |

第1次 |

92 |

99 |

-7 |

阶段二(对照实验阶段)听歌7天后和听歌14听后 |

第1次 |

193 |

196 |

-3 |

|

第2次 |

87 |

90 |

-3 |

第2次 |

190 |

195 |

-5 |

||

|

第3次 |

199 |

194 |

+5 |

第3次 |

296 |

291 |

+5 |

||

|

第4次 |

185 |

193 |

-8 |

第4次 |

290 |

295 |

-5 |

||

|

第5次 |

189 |

195 |

-6 |

第5次 |

297 |

300 |

-3 |

||

|

第6次 |

283 |

295 |

-12 |

第6次 |

191 |

193 |

-2 |

||

|

第7次 |

300 |

290 |

+10 |

第7次 |

195 |

192 |

+3 |

||

|

第8次 |

297 |

293 |

+4 |

第8次 |

291 |

299 |

-8 |

||

|

第9次 |

93 |

97 |

-4 |

第9次 |

290 |

294 |

-4 |

||

|

第10次 |

196 |

190 |

+6 |

第10次 |

297 |

295 |

+2 |

||

|

第11次 |

187 |

200 |

-13 |

|

|

|

|

|

|

|

第12次 |

189 |

195 |

-6 |

|

|

|

|

|

|

|

第13次 |

275 |

292 |

-17 |

|

|

|

|

|

|

|

第14次 |

283 |

295 |

-12 |

|

|

|

|

|

|

|

第15次 |

287 |

300 |

-13 |

|

|

|

|

|

|

|

第16次 |

98 |

99 |

-1 |

|

|

|

|

|

|

|

第17次 |

193 |

200 |

-7 |

|

|

|

|

|

|

|

第18次 |

198 |

190 |

+8 |

|

|

|

|

|

|

|

第19次 |

190 |

197 |

-7 |

|

|

|

|

|

|

|

第20次 |

291 |

300 |

-9 |

|

|

|

|

|

|

|

第21次 |

286 |

292 |

-6 |

|

|

|

|

|

|

|

第22次 |

289 |

297 |

-8 |

|

|

|

|

|

|

|

阶段二(对照实验阶段)试前数据 |

第1次 |

93 |

100 |

-7 |

|

|

|

|

|

|

第2次 |

183 |

197 |

-14 |

|

|

|

|

|

|

|

第3次 |

197 |

190 |

+7 |

|

|

|

|

|

|

|

第4次 |

193 |

197 |

-4 |

|

|

|

|

|

|

|

第5次 |

289 |

296 |

-7 |

|

|

|

|

|

|

|

第6次 |

290 |

297 |

-7 |

|

|

|

|

|

|

|

第7次 |

298 |

292 |

+6 |

|

|

|

|

|

|

|

误差绝对值平均值 |

|

|

7.7 |

误差绝对值平均值 |

|

|

4 |

||

从上表中看到,弟弟在未听歌状态下多次数钱错误的误差绝对值平均值为7.7;在音乐干预后数钱错误的误差绝对值平均值为4。由于阶段一(实验阶段)和阶段二(对照实验阶段)都是各自进行了27次数钱实验,对比之下消除了学习效应。因此可断定是音乐干预带来的误差绝对值平均值由7.7降低为4,表明歌单A给弟弟带来明显的表现水平提高。

综上,情绪标签为“喜悦、希望、自豪”的歌单A给爸爸和弟弟带来明显的表现水平提升;情绪标签为“感恩、宁静、敬畏”的歌单B给妈妈和阿姨带来更健康的生理指标,共同表现为呼吸频率显著下降。

根据本实验的数据分析和结果分析,可以预测,积极音乐干预在普通人身上有着广阔的应用前景。根据积极共鸣理论,音乐能够引发积极情绪,如快乐、兴奋和满足感。这些情绪不仅能够提升个体的即时体验,还能够扩展他们的思维和行为模式,使他们更加具备开放性和创造性。

首先,积极情绪能够促进认知灵活性和创造力。音乐干预可以通过激发积极情绪增强个体的自我效能感,即相信自己有能力完成某项任务,并帮助个体在认知任务中表现得更好。这种自我效能感的提升有助于个体在面对挑战时更加自信和积极,从而更好地应对生活中的各种问题。因此音乐教育和培训可以通过音乐干预来增强学习效果。音乐活动不仅能够提升学习者的认知能力,还能够激发他们的创造力和想象力。这种教育和培训的方式有助于培养更全面发展的个体。

其次,积极情绪与心理健康之间有着密切的关系。音乐干预能够帮助人们缓解压力和焦虑,改善生理指标,提高免疫能力,减少心理疾病和生理疾病的发生。同时,音乐是一种天然的社交媒介。通过共同参与音乐活动,人们能够更容易地建立和加强社会联系。这种社会联系的增强有助于个体在面对挑战时获得更多的支持和资源,从而提升他们的心理健康和社会福祉。

最后,音乐干预能够提升个体的生活质量。通过参与音乐活动,人们不仅能够享受音乐带来的愉悦,还能够在音乐中找到自我表达和自我实现的途径。这种自我实现的感觉有助于提升个体的整体幸福感和生活满意度。

综上,积极音乐干预可以促进普通人获得更高的表现水平、更健康的生理指标,提升个体生活质量,带来身心健康和社会福祉,在普通人群中应用前景非常广阔。

本研究存在一定的局限性,例如被试人员样本数量较少;被试人员-妈妈作为职业的会计师,经历过专业的数钱训练;被试人员-弟弟年龄较小,不能集中精力、保持高度专注力完成一轮9次的数钱实验等。

未来研究可以进一步探索不同类型和风格的音乐对不同人群的具体影响,以及如何在日常生活中更有效地利用音乐的积极效应。

第6章 结论

音乐作为一种干预手段,不仅在治疗领域表现突出,对普通人也存在很大的影响。

在积极心理学的视角下,音乐带来的积极情绪能对个体产生积极共鸣,改善个体的生理指标和表现水平。情绪标签为“喜悦、希望、自豪”的歌单能给个体带来明显的表现水平提升;情绪标签为“感恩、宁静、敬畏”的歌单能给个体的心率、血压和呼吸频率带来更健康的生理数据。

通过适当的音乐干预策略,可以促进普通人获得更高的表现水平、更健康的生理指标,提升个体生活质量,为其带来身心健康和社会福祉。

Agres, K. R., Schaefer, R. S., Volk, A., et al. (2021). Music, Computing and Health: A Roadmap for the Current and Future Roles of Music Technology for Healthcare and Well-being[J]. Music & Science 4: 1-32.

Almerud, S. & Petersson, K. (2003). Music therapy--a complementary treatment for mechanically ventilated intensive care patients. Intensive Crit Care Nurs, 19(1), 21-30.

Antonovsky, A. (1979). Health, Stress, and Coping. 1st ed. San Francisco: Jossey-bass. DOI: 10.1037/e530902004-001.

Bodner, E., Aharoni, R. & Iancu, I. (2012). The effect of training with music on happiness recognition in social anxiety disorder. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 34(4), 458-466.

Bruscia, K. (2014). Defining Music Therapy (3rd Ed.) University Park IL: Barcelona Publishers.

Byers J. F. & Smyth K. A. (1997). Effect of a music intervention on noise annoyance, heart rate, and blood pressure in cardiac surgery patients. Am J Crit Care, 6(3), 183-191.

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The Broaden -and -Build Theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218 -226.

Fredrickson, B. L. (2003). The Value of Positive Emotions: The emerging science of positive psychology is coming to understand why it's good to feel good. American Scientist (4), 330-335.

Fredrickson, B. L. (2005). Positive emotion broadens the scope of attention and thought action repertoires. [J]Cognitive and Emotion, 9(3), 313-333.

Gable, S. L. & Haidt, J. (2005). What (and Why) Is Positive Psychology? Review of General Psychology, Vol. 9, No. 2, 103–110. https://doi.org/10.1037/1089-2680.9.2.103.

Gao, T. (2011). Receptive music therapy, Beijing: China Light Industry Press, 41-44.

Grocke, D. (2016). Receptive music therapy [M]. In: Edwards J (ed.), The Oxford Handbook of Music Therapy, Oxford: Oxford University Press.

Guo, M., Xiong, Y., Tao, S. et al. (2023). A Meta-Analysis of the Impact of Music Therapy on Pain and Negative Emotions in Patients with Breast Cancer. Journal of Mudanjiang Medical College (05), 100-105. DOI: 10.13799/j.cnki.mdjyxyxb.2023.05.031.

Halstead M. T. & Roscoe S. T. (2002). Restoring the spirit at the end of life: music as an intervention for oncology nurses. Clin J Oncol Nurs, 6(6), 332-336.

Hayes, A., Buffum, M., Lanier, E. et al. (2003). A music intervention to reduce anxiety prior to gastrointestinal procedures. Gastroenterol Nurs, 26(4), 145-149.

Huang, L., Sun, Y. & Fan, M. (2000). Experience with Psychological Music Therapy in 160 Cases of Schizophrenia [J]. Hebei Mental Health, 13(4), 73-74.

Huang, W., Meng, Y., Liang, S. & Wang, X. (2024). Exploration of Music Therapy Guided by Traditional Chinese Medicine's Preventive Treatment Theory for Self-Psychological Health Care. Modern Chinese Medicine (11), 208-212. DOI: 10.13457/j.cnki.jncm.2024.11.041.

Jones, K. & Odell, M. H. (2023). A theoretical framework for the use of music therapy in the treatment of selective mutism in young children: Multiple case study research. Nordic Journal of Music Therapy, 32(1), 4-28.

Koelsch, S., Vuust, P. & Friston K. (2019). Predictive processes and the peculiar case of music. Trends in Cognitive Sciences, 23(1), 63-77

Kou, J., Song, Y., Ren, J. et al. (2024). Research Progress on the Impact of Music Intervention on Mental Health. Chinese health education (04), 354-356+367. DOI: 10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2024.04.012.

Li, W., Yu, H., Yang, J. et al. (2010). Anxiolytic effect of music exposure on BDNF Met /Met transgenic mice. Brain Research, 1347, 71-79.

Li, X., Mo, X., Luo, H., et al. (2022). Exploration of Music Therapy Based on the Theory of Yin and Yang for the Treatment of Mental Disorders [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 37(11), 6387-6389.

Ma, Y., Zhang, H., Yuan, M. & Zhong B. (2024). A Scoping Review on the Use of Music Therapy for Post-Traumatic Stress Disorder. Neural Injury and Functional Reconstruction (04), 230-234. DOI: 10.16780/j.cnki.sjssgncj.20220738.

Metzger L. K. (2004). Assessment of use of music by patients participating in cardiac rehabilitation. J Music Therapy, 41(1), 55-69.

Netzer, P. R. & Shahar, T. B. (2011). ‘Learning from success’: A close look at a popular positive psychology course. The Journal of Positive Psychology Vol. 6, No. 6, 468–476. http://dx.doi.org/10.1080/17439760.2011.634823.

Pan, J., Wang, C. & Lin, F. (2022). Application of the Five Elements Music Therapy in the Practice of Preventive Treatment [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 37(3), 1263-1266.

Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. An introduction. The American psychologist (1), 5-14. DOI: 10.1037/0003-066x.55.1.5.

Seligman, M.E.P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York, NY: Free Press.

Seligman, M.E.P., Steen, T., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421.

Sheldon, K.M.& King, L. (2001). Why Positive Psychology is Necessary [J]. America Psychologist, 56(3):216.

Solanki, M. S., Zafar M, Rastogi R, et al. (2013) Music as a therapy: Role in psychiatry. Asian Journal of Psychiatry, 6(3),193-199.

Speranza, L., Pulcrano, S., Perrone, C. C. et al. Music affects functional brain connectivity and is effective in affects functional brain connectivity and is effective in the treatment of neurological disorders. Reviews in the Neurosciences, 2022, 33(7): 789-801.

Wang J. (2010). Motivation And Personality. (Fredrickson, B. L., Trans.). BJ: China Renmin University Press.

Wang, Z. & Zhu, P. (2015). The Five Tones Enter the Five Viscera-- An Analysis of Traditional Chinese Medicine's Five-Tone Therapy [J]. Traditional Chinese Medicine Culture, 10(5), 57-61.

Wheeler, B.L. (2015). Music therapy handbook, Guilford Publications.

Xu, M., Chang, L., Zhang, L. et al. (2023). Research Progress on the Application of Music Therapy in Pulmonary Rehabilitation for Patients with COPD. Chinese Journal of Gerontology (21), 5366-5370.

Xu, J. (2010). Motivation And Personality. (Maslow, A. H., Trans.). BJ: China Renmin University Press.

Zhang, W. (2023). A Study on the Promoting Effect of Music Therapy on the Recovery of Cognitive Functions in Stroke Patients. Chinese General Practice (32), 4105-4106.

Zhang, Y., Wang, S., Huang, R. et al. (2024). A Meta-Analysis of the Intervention Effects of Music Therapy on Patients with Alzheimer's Disease. Chinese General Practice (12), 1511-1518.

本论文是在清华大学心理系孙沛教授的悉心关怀和指导下完成的,从论文选题、实验设计,到最终完成,孙教授始终给予我细心的指导和支持。他严肃的科学态度,严谨的治学精神,精益求精的工作作风,深深地感染和激励着我。在此谨向孙教授致以诚挚的谢意和崇高的敬意!

感谢中央音乐学院音乐治疗专业讲师、中国注册音乐治疗师(RMT)、美国神经音乐治疗师(NMT)朱家彤女士,为我收集音乐治疗的起源、发展和分类等相关资料提供了莫大的帮助,并在音乐积极共鸣实验的歌单制作上给予了非常宝贵的意见。在此谨向朱家彤女士致以衷心的感激!

感谢北京师范大学艺术治疗博士、北京大学心理学博士后助理研究员、中国抗癌协会肿瘤音乐干预专委会委员毛琦博士,为我收集和整理音乐疗法的作用机制和音乐干预的各科应用等资料提供了极大的帮助。在此谨向毛琦博士致以诚挚的谢意!

感谢我的家人,爸爸、妈妈、阿姨和弟弟,在一次又一次改变实验设计过程中,全情投入地配合我完成实验数据采集工作,是你们对我的爱支持我通过一遍又一遍的尝试,找到理想的实验方案。

感谢我的同学们,虽然因为大家的学业压力和放暑假等时间原因,以及因实验数据不理想而不得不多次改变实验设计,最终没有用上大家为我提供的实验数据,我依然深深感恩大家对我的支持和帮助!

大家好,我是林晓冉,一名来自北京八一中学国际部的高二学生。我对心理学和音乐充满热情,我坚信音乐不仅是一种艺术形式,也是一种强大的心理治疗工具。

初中以来,我投入了大量的时间来阅读心理学相关书籍。从普通心理学的基础概念,到发展心理学的成长过程,再到社会心理学的群体行为,我都在不断地探索和理解人类行为和心理的奥秘。

对心理学和音乐对的热爱,驱使我深入探索音乐与人类心理之间的联系。我最近完成了一项心理学研究,题为-音乐在积极心理学视角下的对个体产生的影响:基于生理指标和表现水平的分析。这项研究让我深入了解了音乐如何作为一种积极的干预手段,影响普通人的生理和心理状态。通过分析心率、血压、呼吸频率等生理指标,以及个体在不同情绪音乐影响下的表现水平,我发现音乐能够显著提升人们的积极情绪和整体福祉。

我对音乐和心理学的结合特别感兴趣,因为我相信这两者能够相互促进,共同为人类的心理健康和个人成长做出贡献。通过我的研究,我希望能够为音乐治疗领域提供新的见解,并帮助人们更好地利用音乐来提升生活质量。

感谢大家阅读我的研究报告。我期待着在不久的将来,与志同道合的人一起探索音乐和心理学的无限可能。